Article d’A-J Holbecq

________________________

La monnaie; résumé

Souvent reviennent les mêmes questions, les mêmes erreurs, les mêmes incompréhensions, les mêmes arguments erronés. Le but de ce court article est de tenter de vulgariser, aussi simplement qu’il se peut et sans trop entrer dans les détails, la « fabrication moderne de la monnaie »

D’abord, il faut le rappeler:

- sous le terme de monnaie on regroupe tous les moyens de payement plus ou moins « liquides » (bien que souvent il arrive d’utiliser ce terme pour parler de « monnaie manuelle », les espèces qui peuvent se transférer de la main à la main). La liquidité, c’est la faculté pour la monnaie d’être rapidement disponible sans perte de valeur.

- La banque centrale détermine trois niveaux de liquidité qui sont en même temps des « masses monétaires » … celles dont nous (les « agents non bancaires ») nous nous servons pour nos placements à courts ou moyens termes

– M1: qui comprends les espèces (qui sont simultanément comptabilisés dans l’agrégat M0, monnaie de la Banque Centrale) et les Dépôts à Vue (DaV), c’est à dire ce que vous avez dans votre porte monnaie et le solde instantané des comptes courants bancaires>

– M2 qui est l’agrégat intégrant certains livrets d’épargnes (dépôts à terme) en plus de M1″>

– M3 qui est l’agrégat intégrant par exemple des OPCVM

(extrait du blog « les-crises »)

Ce qui est d’une liquidité risquée (difficulté de disposer rapidement de l’épargne), dont le terme est à plus de 2 ans ou qui risque de perdre trop de valeur lors de la transformation vers une forme de forte liquidité (M1) n’est pas comptabilisé par la Banque Centrale sous le terme de « monnaie »; mais il faut bien comprendre qu’il s’agit de simples conventions. Par exemple les anglais calculent un agrégat M4 ce que nous faisions également jusque dans les années 80′, alors que les étasuniens on abandonné la publication de M3, ne considérant plus cet agrégat comme de la monnaie. Nous pourrions aller plus loin comme Pierre Aunac et considérer qu’il n’y a de monnaie QUE dans M1 (M2 et M3 sont des ensembles vides)

Autre point : non, ce n’est pas l’État qui crée la monnaie, non ce n’est pas la Banque Centrale (BCE ou Banque de France (à l’exception des espèces et de la monnaie d’utilisation réservée au système bancaire), non la monnaie n’est pas gagée sur l’or qui serait présent dans les coffres de la Banque de France, non la monnaie n’est plus corrélée à l’or d’aucune manière (et ce, depuis 1971)…

Il était une fois…

L’histoire de la monnaie moderne a commencée en 16xx, principalement à Londres. Les gens fortunés déposaient – en payant un droit de garde – leur or ou leurs autres valeurs chez les orfèvres qui disposaient de coffres bien gardés. L’orfèvre leur signait un reçu nominatif détaillé qui progressivement fut remplacé par un reçu (toujours nominatif) indiquant seulement la valeur des métaux précieux: un « certificat de dépôt »

Plutôt que d’aller rechercher les valeurs métalliques laissés en dépôt chez l’orfèvre pour effectuer leurs paiements à leurs fournisseurs, les déposants prirent progressivement l’habitude d’obtenir de l’orfèvre des certificats de dépôts anonymes, qui, passant ainsi de main en main en tant que moyen de paiement, circulaient dans l ‘économie.

Jusqu’ici les certificats de dépôts disposaient d’une couverture totale en métaux précieux et pouvaient sans aucune difficultés être tous échangés par l’ensemble des valeurs détenues dans le coffre de l’orfèvre.

Au fil du temps, les orfèvres font le constat que peu de certificats de dépôts reviennent chez eux pour être échangés; il circulent indépendamment de l’or qui est leur contrepartie. Vers 1675 des orfèvres émettent les premiers certificats de dépôts qui ne sont plus gagés sur de l’or effectivement déposé mais sur une simple reconnaissance de dette (une créance pour l’orfèvre). Par ce double pari ( tous les déposants ne viendront pas chercher leur or simultanément, les gens ignorent la proportion de certificats de dépôts qui ne sont pas couverts par des valeurs métalliques), ces orfèvres devinrent banquiers.

Et maintenant ?

Imaginez que vous soyez dans un pays où il n’y a qu’un seul réseau bancaire (Réseau A) et pas de banque centrale. Un entrepreneur va voir le banquier et lui demande 1 milliard d’unités monétaires. De la même manière que l’orfèvre devenu banquier émettait des certificats de dépôts en échange d’une reconnaissance de dette, le banquier va émettre un certificat de dépôt d’1 milliard au bénéfice de l’entrepreneur, en créditant le « compte à vue » de celui ci, et c’est devenu de la « monnaie » avec laquelle l’entrepreneur pourra effectuer ses paiements: ce dépôt à vue au compte de l’entrepreneur est inscrit en « passif » au bilan du banquier (nous verrons pourquoi). En garantie de remboursement au terme donné (ne parlons pas pour le moment des intérêts) l’entrepreneur amènera une hypothèque, une caution, un nantissement, sa reconnaissance de dette, etc, – c’est le banquier qui décide quelle garantie il accepte – que le banquier portera à l’actif de son bilan; les deux opérations ont lieu simultanément. On dit que le banquier monétise des actifs non monétaires pour créer de la monnaie dite secondaire (monnaie de réseau bancaire A, comme, nous le verrons ensuite, il peut exister des monnaies de réseau bancaires B, C, D, etc…)

Puisque (par hypothèse dans ce début d’explication) il n’y a qu’un seul réseau bancaire, tous les fournisseurs, les employés, les consommateurs ont leur compte bancaire dans ce réseau; la monnaie ne passe en fait que d’un compte à l’autre et, pour le remboursement il faudra qu’elle revienne totalement à l’entrepreneur (et ce jour là il n’y aura plus de monnaie du tout).

Si c’était aussi simple, vous voyez que le réseau bancaire unique n’aurait aucune difficulté à émettre toute la monnaie qu’il veut… par simple « monétisation » d’un actif non monétaire qui peut prendre plusieurs formes (obligation, immobilier, oeuvre d’art, etc,).

Mais dans la réalité ce réseau bancaire n’est pas seul (il a des concurrents), les Etats leur ont imposé des règles prudentielles (règles de « prudence »), et une banque centrale chapeaute leur activité en se réservant l’émission de monnaie centrale (dite aussi monnaie de base, dont nous utilisons un type: la monnaie manuelle que sont nos actuels billets de banque).

Voyons tout cela.

La plus importante des règles prudentielle est issue des règlements dits « de Bâle » (Bâle 2, Bâle 3). Elle impose que les crédits émis par un réseau bancaire ne dépasse pas 8% de ses fonds propres, ce qui a pour conséquence que l’émission de crédit ne peut, toujours pour ce réseau bancaire donné, ne pas dépasser 12,5 fois ses fonds propres.

La Banque Centrale de son coté impose d’abord à chaque réseau bancaire d’assurer la distribution de sa monnaie, la « monnaie fiduciaire » ( ou espèces ou monnaie manuelle: vous constatez que nous avons jusqu’ici évité d’utiliser le terme de « monnaie fiduciaire » souvent utilisé pour désigner les espèces; la raison en est seulement que ce terme est issu du mot latin « fidus » dont la signification est « confiance » ; n’aurions-nous confiance que dans la monnaie émise par la Banque Centrale?) . Les réseaux bancaires doivent de ce fait se procurer cette monnaie fiduciaire à la Banque Centrale qui va la créer, par un processus identique à celui de la création de monnaie secondaire par les réseaux de banques commerciales, en déposant une obligation (obligation dite « éligible ») à l’actif de la Banque Centrale, laquelle portera à son passif cette monnaie fiduciaire qu’elle confiera aux banques commerciales pour satisfaire la demande de la population (en se souvenant que, évidemment, les banques ne vous échangeront cette monnaie centrale que contre un diminution de leur dette envers vous, c’est-à-dire une diminution de votre compte courant. La demande constatée des espèces est de l’ordre de 13% des dépôts ; elle est variable selon le lieu (ville ou campagne), selon la période (semaine, weekends, vacances, fêtes), selon les pays et les habitudes.

La Banque Centrale va aussi imposer aux banques commerciales de déposer – toujours en monnaie centrale (mais cette fois « monnaie scripturale » ou électronique) sur leur compte (toutes les banques commerciales sont tenues de disposer d’un compte en Banque Centrale) un montant correspondant à un certain pourcentage des dépôts de leurs clients: il s’agit des réserves obligatoires ». Ici une précision importante s’impose: on lit ou on entends souvent une imprécision sous la forme « les banques commerciales doivent bloquer X% des dépôts de leurs clients sur leur compte en Banque Centrale », et le lecteur pourra penser qu’une partie des dépôts des clients ou épargnants serait transférés sur la Banque Centrale! Non, ce n’est pas le cas: il n’y a aucun « passage » de la monnaie secondaire vers de la monnaie de base et les comptes des déposants ne sont pas bloqués ni transférés; c’est bien l’équivalent de X% des dépôts qui se retrouve en Banque Centrale et non une partie des dépôts.

Actuellement (début 2012), ce taux de réserves obligatoire est, dans la zone euro, de 1%, mais il peut varier suivant les desiderata de la Banque Centrale (en Chine il est d’environ 20%); c’est un des moyens dont dispose la Banque Centrale – avec le taux dit « de refinancement » – pour faciliter ou limiter l’émission de crédit.

Nous disions aussi que les différents réseaux bancaires ne sont, par définition, pas seuls dans leur coin à émettre leur propre monnaie dont leurs seuls clients se serviraient: il y a bien une « interconnectivité » de ces monnaie (lorsque vous utilisez les euros de votre compte vous ignorez si l’origine de la création monétaire de « ces » euros est celle de votre réseau bancaire ou d’un réseau concurrent qui aurait abouti au final sur votre compte lors de paiements de fournisseurs, de salaires ou autres échanges commerciaux.

Mais comment se fondent en une seule « unité » ces euros d’origine BNP, SG, Crédit Mutuel, CA ou autres ? C’est simplement parce que les banques commerciales, en elles, n’acceptent que des paiements sous forme de monnaie centrale et les « compensations » lorsqu’elles sont négatives (solde dû d’un réseau bancaire à un autre réseau bancaire) correspondent au troisième besoin de monnaie centrale pour les banques commerciales.

Résumons:

a) les réseaux des banques secondaires émettent la monnaie dite « de crédit » par simple monétisation d’actifs (nous verrons que les banques peuvent aussi émettre de la monnaie pour compte propre)

b) la monnaie est simplement un moyen d’échange basé sur la confiance dans le système bancaire qui garanti que la monnaie « secondaire » qui circule pourra à tout moment être échangée en cette monnaie d’une « qualité » supérieure, celle de la Banque Centrale.

c) l’ensemble des besoins de monnaie centrale pour les banques commerciales (appelé aussi « les fuites ») sont:

- les besoins d’espèces

- les besoins correspondants aux réserves obligatoires

- les besoins de compensation envers leurs concurrents.

Nous pouvons maintenant entrer dans les détails.

Plutôt que de suivre l’habituelle démonstration que vous trouvez dans tous les ouvrages universitaires sur la monnaie, qui commencent par l’explication de la création monétaire par un réseau bancaire, puis par deux, puis avec l’introduction de la Banque Centrale, nous allons essayer de vous faire comprendre globalement le système.

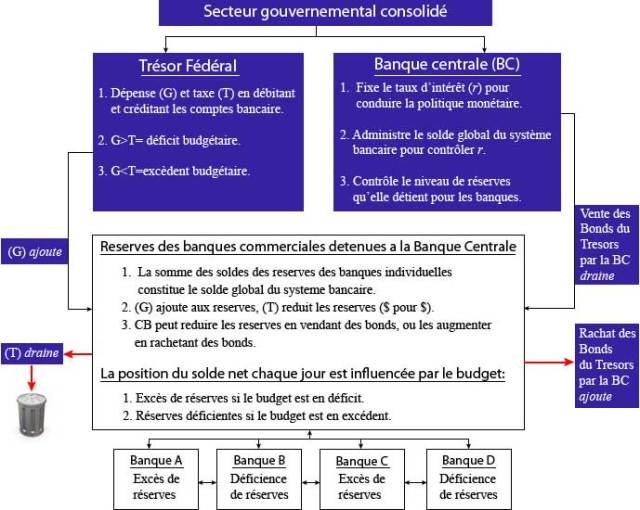

Nous avons vu que si l’on considère l’ensemble des réseaux bancaires ceux ci sont soumis à deux types de besoins de monnaie centrale (réserves obligatoires et satisfaction des demandes des agents non bancaires en « monnaie manuelle », tels les ménages et les entreprises ). Le troisième type de « fuite », les soldes de compensations entre réseaux bancaires, s’annulent, les soldes créditeurs des uns envers leurs concurrents étant équilibrés par les soldes débiteurs des autres; on peut en fait considérer que nous sommes dans un système à un seul réseau bancaire ET une banque centrale.

Admettons ici que la demande de billets plus les réserves obligatoires représentent un total de 20% des dépôts (donc des crédits accordés sur une certaine période). Si ce réseau bancaire unique a émis 100 de crédits, il va devoir obtenir 20 de la Banque Centrale, de cette monnaie qu’il ne peut lui même produire: on dit que son coefficient multiplicateur de crédit est de 5 (on peut, en inversant le sens de causalité, considérer que la Banque Centrale est « obligée » de fournir les 20 demandés par les banques – simplement pour éviter un blocage du système -, et on parle dans ce cas de « diviseur »).

Si (autre exemple) nous avions une demande de billets de 10 plus les réserves obligatoires de 1, le coefficient multiplicateur devient 9 (100 divisé par 11)

Ces coefficients représentent la capacité de création monétaire, pas nécessairement ce qui est constaté en réalité.

Note 1 : comme l’écrit la Banque des Règlements Internationaux : « le niveau de réserves n’influe qu’à peine les décisions par les banques de prêter. Le montant de crédits en cours est déterminé par l’empressement des banques de fournir des prêts, fondée sur le compromis profitabilité/risque perçu, et par la demande pour ces prêts. La disponibilité globale des réserves ne contraint pas directement l’expansion du crédit. La raison est simple : comme expliqué dans la Section I, lors du graphique I – de loin le plus commun – afin d’éviter une volatilité extrême du taux d’intérêt, les banques centrales fournissent des réserves sur demande du système. Dans cette perspective, un minimum obligatoire de réserves, en fonction de leur rémunération, affecte le coût de l’intermédiation de ces prêts, mais ne contraint pas l’expansion du crédit quantitativement. »

Note 2 : Reconnaissons que nous avons simplifié légèrement : les chiffres exacts dans ces deux exemples sont de 5,26 et 9,09 car la formule exacte du multiplicateur est K= 1 / [X + Z (1 – X)] avec coefficient de préférence pour les billets et Z le coefficient de réserves obligatoire; cette différence est due au fait que les fuites de demande de monnaie fiduciaire sont calculées sur les crédits alors que les réserves obligatoires sont calculées sur les dépôts…. mais ce qui est important à connaître ce sont les ordres de grandeur

Si on fait intervenir différents réseaux bancaires en notant Y la part de marché de crédits des autres réseaux bancaires, la capacité multiplicatrice d’un réseau A est, en prenant …

– le coefficient X de préférence pour les billets

– la part de marché Y des autres réseaux bancaires que A

– le coefficient Z de réserves obligatoires

… le multiplicateur de crédit K pour le réseau bancaire A est de

1 / [X + Y (1 – X)+ Z (1 – X – Y (1 – X))]

Par exemple :

– X = 0,13 (13%)

– Y = 0,9 (soit 90%)

– Z = 0,02 (2%)

On obtient une capacité de création monétaire (multiplicateur potentiel de la monnaie de base) de 1,07 pour le réseau A et de 6,48 pour les autres réseaux qui disposent d’une part de marché de 90%

Dans une hypothèse où le taux de réserves obligatoire serait de 2% et où la préférence pour les billets diminuerait à 2%, la capacité de création monétaire de crédit de l’ensemble du système bancaire dépasserait un K = 25 ; ce serait dans ce cas la limitation des fonds propres – devant être supérieurs à 8% des crédits – qui interviendrait probablement bien avant que ce chiffre ne soit atteint)

Le graphique ci dessous montre la capacité de création monétaire de l’ensemble des réseaux bancaires dans différentes hypothèses de réserves obligatoires pour une demande de billets choisie ici à 13% (mais c’est une simple constatation issue du rapport de la monnaie fiduciaire sur les crédits, qui, comme nous l’avons dit, est variable suivant la période de l’année et la zone géographique).

Dans quels cas y a t-il création monétaire par un réseau bancaire?

a) lors de l’achat d’un actif par lui-même : Escompte de traites, achat d’action, d’obligation publique ou privée, ou de biens immobiliers (actifs réels)….mais n’oublions pas les fuites auxquelles il va devoir faire face en fonction de sa part de marché.

b) lors de l’octroi d’un crédit :Crédit à la consommation, crédit à l’investissement, crédit immobilier, crédit de trésorerie, autorisation de découvert. Nous ne parlons pas ici de prêts d’épargnes antérieures existantes lesquelles ont de toute façon pour origine un crédit.

c) lors du versement de devises >(une devise étrangère est un titre de créance sur l’étranger) par un de ses clients.

A l’inverse, il y a destruction monétaire (la monnaie disparaît des comptes de dépôts) lors de la vente d’un actif, d’un remboursement d’un crédit, d’un retrait de devises, de telle manière qu’en période normale la masse monétaire totale, solde instantané des créations diminuée des destructions, croit d’une manière raisonnable.

Il faut maintenant répondre à l’objection que vous feront peut-être quelques petits banquiers (sans que ce terme de « petit » ne soit péjoratif), qui vous diront qu’ils ont besoin de « ressources » ( ensemble des dépôts) pour créer des « emplois » (prêts ou financements, charges) ?

Votre banquier vous dira qu’il ne crée pas de monnaie … pourquoi ?

Dans son activité, ce banquier, trésorier d’agence, ne s’inquiète pas de savoir s’il crée de la monnaie ou pas : le banquier-trésorier va uniquement chercher à équilibrer ses comptes à la Banque Centrale (la « banque des banques »), par rapport aux autres banques. Si sa banque prête trop par rapport aux autres, c’est le système qui va la rappeler à l’ordre, car il faudra soit qu’il s’endette auprès des autres banques (et les lignes de crédit ne sont pas illimitées), soit qu’il mobilise des actifs sur le marché monétaire (et là non plus, son bilan n’est pas inépuisable….)

1 – Au niveau d’une banque prise isolément, les deux positions suivantes correspondent à l’expérience du banquier :

a) il crée des dépôts en « achetant » (en monétisant) une créance (une reconnaissance de dette) et en payant cet achat de créance par une inscription immédiate du montant au crédit du compte à vue du client, lequel pourra utiliser ce compte pour régler ses dépenses.

b) il a quand même besoin de dépôts car il va devoir financer son déficit de trésorerie en monnaie centrale vis à vis des autres banques (si ce n’est pas le cas il devra se refinancer dans cette monnaie centrale car pour avoir des comptes équilibrés en elles, les banques doivent « marcher au même pas » entre les parts de marché de crédits et les parts de marché de dépôt ).

Donc le banquier isolé n’a pas le sentiment qu’il peut créer de la monnaie avec son stylo, parce qu’il faudra bien qu’il « finance » le prêt qu’il a accordé.

2 – Au niveau du système bancaire dans son ensemble, toutes les banques prêtent (elles font toutes le point 1a ci-dessus), et vont donc (pas forcément consciemment) se refinancer les unes les autres.

Prenons un cas très simple où la monnaie n’est composée que de dépôts bancaires (pas de réserves obligatoires ni de demande de billets de la part de sa clientèle, la seule nécessité restant la compensation interbancaire) et où l’ensemble des dépôts des clients dans tout le réseau bancaire est de 100 000.

Supposons une toute petite banque A qui fait 1% de part de marché de l’ensemble des dépôts toutes banques confondues. Les dépôts de ses clients sont donc de 1 000 et la part de marché des autres banques prises dans leur ensemble est donc de 99% de l’ensemble des dépôts, ce qui représente un total de 99 000

Supposons que cette banque A augmente ses crédits (et donc – instantanément – ses dépôts à vue) de 100 (10%). Elle va devoir financer 99 (la quasi totalité) qui part vers les autres banques (les fuites), puisque 99% des comptes à vue sont détenus par des clients dans les autres banques (toutes choses égales par ailleurs).

Mais, heureusement, les autres banques vont aussi prêter (si elles ne le faisaient pas, elles perdraient une partie de leur clientèle qui irait vers la banque prêteuse et donc des dépôts), c’est-à-dire créer des dépôts et subir des sorties qui vont aller vers les autres banques.

Supposons donc que les autres banques augmentent leurs crédits/dépôts à vue de 10% également, c’est-à-dire de 9 900. Elles vont subir globalement une fuite de 1% de 9 900 vers la banque A, soit 99.

La banque A reçoit donc ces 99 sous forme de dépôts, lesquels vont « financer » le crédit qu’elle a consenti,mais on comprend bien que le crédit qu’elle a fait >précède les dépôts.

Donc, le système bancaire dans son ensemble aura créé 10 000 de monnaie de crédit, mais chaque banquier-trésorier aura eu le sentiment qu’il les a financés par des dépôts venant des autres banques et qu’il a ainsi mobilisé de l’épargne préexistante (des « ressources »). Ainsi, le témoin extérieur de cette opération aura l’impression que ce sont les dépôts à vue qui sont prêtés, alors qu’il s’agit de création monétaire par le crédit, créant ces dépôts.

Dans ce qui précède la simplification est patente. Un réseau bancaire (« une banque »), lorsqu’il monétise des créances, est tenu de disposer :

a) Dans son bilan, de sensiblement 8% (qui peut descendre à 4%) des crédits en cours sous forme de capitaux propres pondérés formant une « base de capital » (ratio Mac Donough dans le cadre des règles de Bâle II). Il n’y a évidemment pas de dépôt de ces 8% en banque centrale, mais ce sont ces besoins de 8% de fonds propres qui expliquent l’idée que les banques peuvent créer 12,5 fois la monnaie qu’elles détiennent.

b) d’une certaine quantité de monnaie centrale correspondant à ce que l’on nomme « fuites », et qui correspond 1) à la demande de monnaie fiduciaire par le secteur non bancaire, 2) aux réserves obligatoires – montant bloqué en Banque Centrale – et correspondant à 1% des dépôts (dépôts à vue, dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans, dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à deux ans, titres de créances d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans), 3) aux besoins de compensation qui se produisent dans les cas montrés ci-dessus.

S’il est connu que l’ensemble des réseaux bancaires (puisque les compensations entre les banques s’annulent), peut émettre une quantité limitée de monnaie scripturale (reconnaissances de dettes), à partir d’une quantité donnée de monnaie centrale qu’il détient ou qu’il peut se procurer. Ce coefficient multiplicateur est connu de tous les économistes et il est égal à 1 / [X + Z (1 – X)] (avec X le coefficient de préférence pour les billets et Z celui des réserves obligatoires).

Néanmoins, dans un document récent (6 mai 2009), Patrick Artus a confirmé que les banques n’utilisaient pas totalement ce pouvoir de création monétaire : « Une porosité entre base monétaire et masse monétaire est le multiplicateur monétaire. Or, il s’est effondré. Alors que les banques européennes génèrent habituellement 4800 euros à partir de 1000 euros de monnaie banque centrale, leur capacité de création monétaire est tombée à 3500 euros depuis Lehman ».

Pour finir n’oublions pas de préciser que lorsqu’un emprunteur rembourse à sa banque, le capital emprunté (et dépensé), sa banque efface sa reconnaissance de dette : la monnaie est ainsi détruite (nous ne parlons pas ici des intérêts). En effet la création de monnaie scripturale par un réseau bancaire est stricto sensu l’inscription simultanée du montant du crédit sur le compte de l’emprunteur qui va ainsi pouvoir payer ses fournisseurs, parallèlement à l’inscription de la dette (je préfère dire « la garantie »), à l’actif du bilan de la banque. Inversement, le remboursement du prêt équivaut à la suppression simultanée de l’inscription à l’actif et du montant équivalent sur le compte de l’emprunteur (qui avait donc dû le rendre créditeur du même montant) : il n’y a pas de transfert du capital remboursé de la part de l’emprunteur vers la banque.

Je précise bien que nous avons parlé ici de la création de « monnaie » bancaire privée scripturale et non du second rôle des banques, celui de « circulateur d’épargne ». Comme l’écrit André Chaîneau : « L’étonnant est que pendant très longtemps – et peut-être même encore ! – la création monétaire a été ignorée comme élément des moyens de financement de l’économie ! En effet, la théorie limitait l’offre de fonds prêtables à n’être qu’une offre de ressources épargnées par les agents du secteur non bancaire, une offre qui ne débordait pas du cadre de ce secteur non bancaire. En conséquence, le secteur bancaire était ignoré! Mais le problème que les banques vont maintenant poser n’est évidemment pas celui de leur existence, mais celui de leur double fonction. Elles ne sont pas seulement les institutions créatrices de monnaie étudiées jusqu’à maintenant; elles sont également des institutions collectrices d’épargne. Aussi participent-elles au financement de l’économie non seulement en y injectant de la monnaie, mais également en y faisant circuler l’épargne. »

Mais, d’où vient cette épargne préalable ? Qui l’a « fabriquée » à l’origine? Je vous laisse y réfléchir

Il faut aussi répondre à deux questions souvent posées.

a) – « pourquoi les banques devraient se prêter de l’argent entre elles, ou, à défaut, se refinancer à la banque centrale si elles peuvent créer de la monnaie ?»

La réponse est simple : si elles peuvent (sous certaines conditions) créer leur propre monnaie, leurs concurrentes n’acceptent, elles, que de la monnaie banque centrale, qu’aucune banque commerciale ne peut créer. On se retrouve dans le cas explicité précédemment, à savoir que les « fuites » vers d’autres réseaux sont proportionnelles à la part de marché des dépôts. Créer de la monnaie pour elles mêmes aurait comme conséquence que cette monnaie va fuir vers d’autres banques au prorata des parts de marché de ces dernières.

b)- « pourquoi les banques, si elles peuvent créer la monnaie, peuvent-elles faire faillite» ?

La réponse est quasiment la même que celle de la question précédente. Néanmoins nous avons tenté de préciser et les réponses, un peu trop longues pour que cet article reste digeste, sont visibles sur la page http://monnaie.wikispaces.com/Dette-FAQ.

Seul un système dit « à réserves pleines » (à l’origine défini par Irving Fisher sous le terme « 100% money », réactualisé par Allais et de nombreux autres économistes) qui est développé sur plusieurs articles, tel celui-ci ou celui-là pourrait permettre à la collectivité le contrôle total et la stabilité de la masse monétaire circulante, la bonne affectation de toute augmentation de la quantité de monnaie, le gain de seigneuriage, et, cerise sur le gâteau, le gel d’environ deux-tiers de la dette publique.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.